2012年5月22日上午九点三十分,来自中国社会科学院的郭沂教授在研究生院1-102教室为同学们带来一场精彩又颇具启发意义的讲座,题为:中国人的信仰。

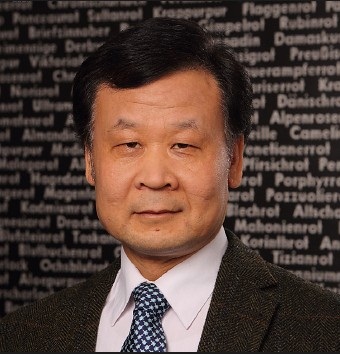

郭沂,山东临沂人,历史学硕士,哲学博士。现任中国社会科学院哲学研究所研究员、研究生院教授,尼山圣源书院副院长兼学术委员会主任,国际儒学联合会理事兼学术委员会副主任,中国孔子基金会学术委员,中国人民大学孔子研究院学术委员,中国政法大学等校兼职教授。曾任德国科隆大学客座教授,韩国首尔大学访问教授,美国哈佛大学访问学者,中美富布莱特研究学者,美国威斯康辛大学荣誉研究员,中国孔子基金会副秘书长。曾应邀赴美国哈佛大学、威斯康星大学、达慕思大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、韩国首尔大学、翰林大学、忠北大学、西江大学、德国科隆大学、慕尼黑大学、爱尔兰科克大学、意大利威尼斯大学、帕尔马大学、瑞士苏黎世大学讲学。研究领域为儒家哲学、道家哲学、先秦典籍、出土文献、中国哲学的重建。着有《郭店竹简与先秦学术思想》、《孔子集语校补》等书,在《光明日报》、《新华文摘》、《周易研究》、《哲学研究》等重要期刊发表论文九十余篇。

说起中国人的信仰,很多人都只能无奈的一笑,因为在他们眼里,中国人是没有信仰的,相信这也是当今的社会世风日下的主要原因之一,正如郭教授所说,一个没有信仰的人,他的生活是难以想象的。那么中国人的信仰是什么呢?所谓信仰,郭教授区分为一般信仰和终极信仰,一般信仰指的是对某种主义、学说和事物的坚信和景仰,终极信仰是对生命根本意义的坚信和景仰,如此看来,中国决不是没有信仰的一个民族,只是他所信仰的不只是一般的宗教而已,中国人的信仰更具有人文主义的关怀,郭教授将之命名为“华教”。有中华民族特色的华教,包括上天崇拜、祖先崇拜、图腾崇拜、巫术和方术、郊社制度、宗庙制度、儒家经典以及社会习俗和传统节日,形式上似乎和世界上其他的民族有着相似之处,但实际上是发生于中国本土的信仰体系。郭教授认为中国人的信仰系统应该包括宗教信仰和人文信仰,宗教信仰包括华教和佛教,人文信仰包括儒家、道家、文学艺术。相对于其他文明的信仰,我们发现中国宗教信仰是和人文信仰相结合的,这是在中国特殊的发展环境中特有的中国思想发展的模式,尤其是文学艺术也作为一种信仰存在于中国人的心目中,中国历史上的许多文人骚客即是例证,人生坎坷之时,文学艺术对他们便是最大的安慰,这是因为中国的文学艺术也是渗透了儒、释、道精神的。

在现代化和全球化的过程中,世界各种文化都在转型,传统的文化不得不改革以激发出自身的生命力适应新的时代,中华文化亦然,在中华文化的体系之内有以太和为核心的周易,有以自然为核心的道家,有以仁义为核心的儒家,有以慈悲为核心的佛家,中国文化具有很强的包容性和同化性,相对于西方的制度文化,中国文化更加注重人性,更加注重精神文化,正可以与西方的制度文化互补。郭教授呼吁建立一个融合儒家、道家、古今中外优秀文化结晶的一个比民主更好的制度。

对于中华文明的前景郭教授是抱有积极的态度的,他相信以人文信仰见长并具有丰厚相关资源的中华文明的复兴,将开启第二个轴心时代。最后郭教授对于同学们感兴趣的问题的给予耐心细致的解答,使同学们获益匪浅。本次讲座由古籍所杨世文教授担任主持嘉宾。

(撰稿:张玉秋)

儒藏论坛第八十一讲(根据录音整理)

中国人的信仰郭沂 教授

(主持嘉宾)杨世文教授:今天我们很荣幸邀请到中国社科院著名教授、中国哲学史、先秦史专家郭沂先生,为我们作学术讲演。在我们的海报中对郭先生已有详细地介绍,在这里我就不再重复。我补充一点,郭先生的研究范围比较广。在儒家哲学、道家哲学、先秦文献、出土文献上,包括儒学在当代的发展,郭先生都有精深的研究,出版了很多研究成果,在学界引起很大反响。郭先生有一部专着《郭店楚简与先秦学术史研究》,利用出土文献、二重证据法解释了很多先秦学术史上重大问题。另外还需给大家介绍的是,郭先生有非常强烈的弘道意识。他提出了中国儒学广为范式的问题,认为中国儒学当代发展不仅要建立第六种学术范式,更重要在先秦儒学、宋明儒学之外建立第三种儒学发展范式。郭先生的很多成果都是围绕着这一主题展开的,所以郭先生被誉为当代新儒家之一。那么现在我们有请郭先生给我们作学术讲演,请大家用热烈的掌声欢迎他!

(主讲人)郭沂教授:今天我们谈论的话题是中国人的信仰问题。这是一个与现实关系很密切的问题。那么为什么要谈论这一问题?中国目前的发展状况让我坐不住了,我必须要去干预现实,必须对现实提出自己的看法来,不然的话天下就要乱了。顾炎武有言,天下兴亡,匹夫有责。作为一个知识分子,一个研究儒学的学者,或说作为一名儒者,要关心现实问题。

顾炎武曾说:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人。人将相食,谓之亡天下”。亡国与亡天下是不一样的。亡国就是改朝换代,反正亡朝了,这个朝代没有了,还有新的朝代发展兴盛起来。但是亡天下就不一样,道德伦理沦丧,这才是亡天下。为什么这么说呢?因为伦理道德是人之本质,如果连道德都弃之如敝屣,那么人便丧失人性,这是最可怕的。看看天天的各种新闻报导,是否我们已经沦丧了道德?的确有这种迹象,所以我就非常担心是不是要亡天下了!作为有责任心的中国人,应该站出来匡救这个时代。

为什们会出现如此之状况?我想有一个非常重要的根源,便是信仰丧失了。对于信仰,这几十年我们一直没有很好的态度。信仰,在我们日常生活当中起着什么样的作用。很少有人思考这一问题。而如今,我经常听到很多人以没有信仰感到自豪,甚至一些很有名的教授、学者亦如此。偶尔在易中天的一个节目中听到,他说“我这个人没有信仰”。当时,我感到很震惊。难道信仰真的如此不重要吗?在对现实问题进行思考时,就想我们当前这个状况,和没有信仰而感到自豪之间有没有关联呢?我想是有的,因为信仰在人类生活当中非常重要。

现在,我们从上到下已经开始重视精神文化建设,建设精神家园,那精神家园当中应当包括哪些内容呢?根据我个人的理解,所谓的精神文化应当包含三个层面:一、审美层面;二、伦理道德;三、信仰。在这三个层面当中信仰是最根本、最重要的核心,可以说决定了人生的意义。那么如何来看待信仰呢?所谓信仰,是人们所持对人生真谛的坚信与景仰。人生在世,总应当有所追求,有所景仰。对于人生目标的坚信,这是一般所说的信仰。然而信仰,在我看来,还应当包括两个层面,一、终极信仰,所谓终极信仰,是对于生命根本意义的坚信与景仰;二、一般信仰,是对于一种主义、学说,或事物的坚信与信仰。当然终极信仰,也可以表现为一些学说、一些主义,但大部分主义、学说本身并不能代表,也并不是终极信仰。

信仰和我们经常讨论的价值问题关系是十分密切的。实际上,终极信仰,表现出的对人生意义的追求,实际上表现的是一种价值。这种价值,我把它叫做终极价值。由终极信仰表现出来的价值为终极价值,之外的价值为一般价值。所以把信仰分为一般信仰和终极信仰,把价值分为一般价值和终极价值。那什么是终极价值呢?

首先,提出这个概念,我们先要明白什么是价值。一提到价值,人们都知道价值的基本范畴是真善美。但是按我的理解,按我对终极价值或者终极信仰的理解,这还不能算是终极价值,可以说真善美是达到终极价值的途径。但从本身来说它不是终极价值,那终极价值是什么呢?现在还没有一个概念来表达它,我给它起了一个概念,即“安”。安心的“安”。“安”,从构字上来说,是一个妇女在房子底下。这是站在男性的角度来看,家里有一个女的,会感到安心,生活就会安逸。这样一种状态,便是我所理解的终极价值,是由对人生信仰的坚信而达到的一种最高自由、最高安逸。我觉得这种状态可说是人生的一种终极状态,一种巅峰状态。这种状态即是“安”。所以,真善美本身不是终极价值,却可以实现我们的“安”,实现我们的终极价值。这样,价值的范畴便扩大了,即真、善、美、安。通过刚才说的,真、善、美和安不在同一个层面上。真善美相对其他的价值来说,可以是一种终极价值,或者核心价值。但相对“安”来说,他们只是一种途径。“安”才是终极价值。这是从这个角度来谈的,那么我们还可以从另外一个角度来谈信仰,来对信仰分类。

在这里,我想介绍的是宗教信仰与人文信仰。一般人说信仰,多指宗教信仰。实际上信仰只是一种形式,除了宗教信仰以外还有理性的人文信仰。如何来达到“安”,这一终极目标、终极价值?实现终极价值的途径是什么?

按我的理解有五种:一、自新的了悟,像佛教讲的“顿悟”,庄子讲的“心斋”,即不通过任何途径直接达到对人生境界的领悟;二、各种身心修行,用各种方式修行达到“安”的状态;三、道德的途径,通过伦理道德、行善,也能达到这样的一种状态;四、审美的途径,通过审美来达到“安”;五、宗教的途径,来实现普世价值。

在这五个途径中,前四个是理性的,自身可以达到的,而第五种需要藉助外在的东西,即“神”的作用来达到的。虽然获得终极价值的途径不一,但是目标相同。对终极价值的描述,每一种思想体系不一,“上帝”为基督教的表达,“佛”为释家的表达,“天”为儒家的一种表达,道家是用“道”。虽然概念相左,表达有异,但所指是同一种东西。这是我对宗教类型的基本看法。

从层面来看,信仰分为终极信仰和一般信仰;从实现终极信仰的途径来看,有人文信仰和宗教信仰。在这样的前提下,中国人的信仰是什么?我在和国外的朋友接触时,经常会被问到这样的问题,你们中国人游信仰吗?你们的信仰是什么?他说他所遇到的中国人都没有信仰。中国人到底有没有信仰?如果没有狭义的,或者一般的,那么有没有宗教信仰?这对于中国人、对于中国文化来说这的确是一个问题。谈到中国人的信仰,在古代有道教、佛教,但需要注意到,不论道教或佛教,它的对象都是一部分人或一个群人,而非全体。他们都不是中国人的主体宗教,不是全民的宗教,而是对部分人有作用、为部分人所相信的一种宗教形式。那中国有没有全民宗教呢?过去一般人说中国没有,有也就是道教、佛教。然而事实上并非如此,对于这个问题,上世纪90年代华裔学者杨庆堃谈到在道教、佛教之外还有另外一个传统,一个传统的正宗大教。这个宗教最核心的部分就是敬天法祖。我想这个说法很有道理,过去我们想问题总是走西方中心论,按着西方的标准看待问题,对宗教的概念、哲学的概念也是这样。前一段时间中国学术界讨论,中国有没有哲学。我想这个问题是在西方背景、西方中心论的背景下来提出来的。如果按西方的标准来看,中国既没有宗教也没有哲学;如果把中国的哲学和宗教当作中心来看的话,西方也没有哲学和宗教。二者的文化内涵是异质的,不能用一方的标准来衡量另一方。

如果用对终极关怀的追求作为标准衡量的话,中国是有宗教的。杨庆堃曾说,传统宗教是最原始的宗教,中国的宗教形式和西方相异,但不能说中国人没有宗教。后来国内的学者也开始讨论传统宗教问题,像牟宗建先生认为这是中国宗法性宗教,其他的教授也都谈到这个问题。但是对这个宗教,中国学者可能没有具体的概念。如哲学,虽然我们有经学、子学、理学,但我们对于他们的内概念、内范畴比较缺乏。对于宗教,中国的主体宗教也是这样。如果我们把它放在全球化的背景之下讨论,应该给它一个名称。刚才谈到,杨庆堃先生认为这是一种传统宗教,或是一种原始宗教、分散性宗教等等。分散性宗教,是相对制度性宗教而言,如基督教。而牟宗建先生给的名称是,中国宗法性宗教、原生型的宗教。我想,这些名称都反映了一部分事实,却没有抓住宗教的本质,缺乏涵盖性,只是一种描述性概念,也不完全确切。比如牟宗建先生谈到中国宗法性宗教,我想对祖先的崇拜是可以用宗法性来形容的,但是对于天的崇拜、对于一些自然物质的崇拜是不是也是宗法性?这就成问题了。

虽然没有找到合适的名称,我暂时称中国的主体性的宗教为“华教”,来代表中华民族的宗教,是中华民族的正宗大教。事实上以民族名称命名宗教,我非开创者,如印度教、犹太教,他们都是用民族的名称命名宗教。那华教有哪些内容呢?刚才谈到的杨庆堃、牟宗建,他们都有些描述,我想在他们的基础上,对华教的内容进行阐述。

大致有以下几点:第一、上天崇拜,在国人心目中,或说在华教中,天的地位甚至比基督教上帝的地位都要重要。为何如此说呢?天,对中国人来说,它不仅是至高、至上之存在,而且是中国人的价值根源,它是一个价值的超越工具。从《诗经》、《尚书》中可以看到这种表达的,《诗》云“天生蒸民,有物有则;民之秉彝,好是懿德”;《书》云“天视自我民视,天听自我民听”。人们的道德、人格从哪里来?从天来。天是我们社会规则、伦理道德的根源,这是天最核心的部分;第二、祖先崇拜、民族始祖崇拜和圣贤崇拜。祖先就是各个家族、家庭的祖先,众人皆知,在很多民族中先人去世,要去上坟,有各式各样的宗教形式、祭祀形式,这就是祖先崇拜,对家族如此,对一个民族亦如此,像伏羲、女娲、炎帝、黄帝等,这都是我们的民族始祖。象周公、孔子、老子、孟子,这些便为圣贤崇拜;第三、图腾崇拜、自然崇拜和社稷崇拜,图腾崇拜对象多为民族始祖的动物、植物,象花、鸟、龙等,社稷崇拜的对象则是土神和谷神。至于日月星辰风雨雷电,山川树木等等,都是自然崇拜的对象;第四、巫术、方术,这是人类和神灵交通的途径,以知道神的旨意;第五、郊社制度、宗教制度以及其他祭祀制度;第六、经典:由孔子所编订的六经,我所说道的内容基本在六经中都有反应;第七、社会习俗和传统节日。西方的传统节日往往和宗教有关系,而我所说的传统节日也是和华教有密切的关系。

在这里,我只是对华教作基本的梳理,以了解道教、佛教之外的中国人的主体性宗教。华教是一个母体,从这种宗教形式中延伸出各种宗教,中国本土性的宗教都是华教的支裔。在谈论宗教问题时,儒,到底是学还是教?几年来常讨论这一问题。道,有道教和道家之分。道家,是一种哲学体系;道教,是一种宗教,我想这种思路完全可以用来讨论“儒”。儒可以分为两种,一儒学,一儒教。儒学,是一种哲学体系,或是一种人生价值观。而儒教,是一种宗教形式。为什么称为儒教呢?比方说孔庙,这便是一种宗教形式的表现,但这不能说是一种哲学。我完全承认儒教概念的存在。在儒这种体系中应当有两种形式,一儒学,一儒教。儒教,应该有两种来源,一儒学,一华教,二者的结合就形成了儒教这种形式。这是我对儒学与儒教的分说。

我把儒教和道教都纳入到华教中,华教涵盖中国一切本土宗教的。这样来看中国人的信仰体系,有五种,华教、儒家、道家、佛教、文学艺术,这是我对中国人信仰体系的看法。在一开始,我说信仰有两类,人文信仰和宗教信仰。宗教信仰,含有华教、佛教等。人文信仰包括儒家、道家。当然中国的人文宗教与人文信仰之间得关系相互影响,是结合在一起的。作为一种哲学,它有着宗教的特点;作为一种人文,又有着哲学的意味,这是在中国很特别的概念。在西方,人文主义出现的原因是对中世纪宗教的反动,人文和宗教是对立的、不相容的。但在中国却不一样,这是由中国思想发展的背景所造成。我们知道,中国最早的思想体系与意识形态和世界各个民族不一样的就是宗教。宗教,按我的理解就是华教,是对天、对祖先的崇拜。

王国维曾说过,中国文化之剧烈变化,莫剧于殷周之际。中国文化在殷周之际发生的变化,到底是什么变化呢?一般学者认为是宗教改革运动。但不能简单这么说,首先应是宗教批判运动。周初的文化精英和政治精英提出一个问题,既然一切由天决定的,也就是说各种自然现象、人文现象由天定、上帝决定。上帝,在甲骨文中已经有了这个概念了。它是和基督教的上帝相区别的概念,在先人思想中为至高无上的天神。既然一切都是由上帝决定,那么天为什么把大命交给了夏,夏又转给商,然后周代商呢?所以他们对天命表示怀疑,说天命靡常,甚至说天不可信。这种思想实际上表现了一种宗教批判,也就是人文主义的觉醒。我把中国人文主义划分为两类:一、在殷周之际以前的人文主义,是一种自发的人文主义。哲学产生于宗教,这种说法不完全正确。

宗教,按着我对中对中国文化的理解,它只是哲学的一个来源。华教在殷周之际以前已含有中国的人文主义。在尧舜的时候非常重视“孝”,这难道是一种宗教?这只是一种人文主义。古人也有对自然的观察,如《周易》中阴阳五行、八卦,这是对自然的一种理解,我们也不能说这是宗教,但是这都是中国哲学的来源,不能简单地说中国的哲学产生于宗教。章学照J为,只要有人的地方就有“道”。“道”就是人与人之间交流、相处的规则。所以“道”本来就是有的,只要有人的地方就有人文的现象。这种人文主义无疑是一种自发的。二、殷周之际产生的对传统宗教批判形成的人文主义。人是决定历史的最根本因素,这种人文主义是一种自觉的人文主义。决定人类社会的根本因素不是天,是人,是人的行为;是德,是人的能否敬德,这是最根本的因素。殷周之际那场宗教改革运动,通过对宗教的批判,或者说把新的人文主义纳入到宗教体系中,从而实现人文主义和宗教的结合。所以,在周初的思想体系中它是一体两面。如《周易.易经》部分,按孔子理解里边有宗教也有德的部分,从里面我们可以发现文王之德、文王遗教。在周初的思想中人文和宗教合为一体,这个特点决定以后整个中国文化发展方向。中国文化和西方、其他文明之间的不同就是从殷周之际开始的。在很大程度上是由人文和宗教合成一体现象,形成中国特质。虽然后来我们把宗教分为一系列,把人文分为一系列,但是中国的宗教带有人文主义的色彩,中国的哲学、人文主义带有宗教的特点,这是需要注意到的地方。

在这我想向大家提出一个问题,如果儒、道、释,或者华教是一种信仰,属于中国人的信仰,那文学艺术是不是信仰体系呢?我想,是的。我们知道四川为苏东坡的故乡,他一生不得意。他在不得意之时,通常会藉助诗词、文章来表达自己的感情,从文学艺术中得到安慰。这说明文学艺术起到信仰的作用。为什么文学艺术具有信仰的功能呢?因为唐诗宋词也好,各种文学艺术也好,它都为儒、道、释和华教所渗透,从而成为宗教的一种表现形式,所以他们本身也有信仰的功能。宗教和人文信仰在中国历史上起了什么作用?其实很早就有人注意到这一点。荀子说:“雩而雨,何也?曰:无何也,犹不雩而雨也。日月食而救之,天旱而雩,卜筮然后决大事,非以为求得也,以文之也。故君子以为文,百姓以为神。”通过宗教形式求雨,是不是说神在起作用?荀子说求雨和不求结果是一样的,那宗教的价值是什么呢?荀子说“君子以为物,百姓以为神”。对百姓来说,这就是神的作用,求神便会有雨。那对于君子来说,这是人事而非神存在。他所说的君子就是西周以来受人文主义影响的士大夫,他们有着人文主义的觉醒并非相信鬼神,他们有自己的精神寄托、人生信仰,所以在这种情况形成了中国人的信仰。

不论你相不相信宗教,宗教的价值还是须承认,它起到移风易俗的作用。经过文王、周公这些周初的文化精英的改造,人文和宗教结合在一起。为什么我们的社会出现各种各样的问题呢?我们的信仰没有了,无法无天了。建国后,虽然有各种各样的思想政治教育、政治运动,但它们的效果如何,现实已经给了我们答案。与其如此,还不如多建立几座庙,让更多的老百姓有宗教信仰,也许社会风尚会更好。

说到信仰和价值的关系,现在有一个很热门的话题,即“普世价值”。这是一个比较敏感的问题。有些人认为这是西方,尤其是美国强加于我们,干预世界其他国家的一种手段。今天,我不在政治层面,只想从学术上来说,如何看待普世价值?

这一问题是在全球化的背景下提出来。普世,包含着世界的各个民族。这个问题,在一个各个文明还未曾交往的时候是不会出现。所以,要弄清楚什么是普世价值,首先要知道什么是全球化。全球化,是在现代化的背景下产生的,如果没有现代化便没有全球化,二者是交织在一起的。按我对现代化的理解,它应该是一种新的元素兴起的整个文化体系转型的过程。如科技革命,是一种新的因素,象酵母一样在整个文化体系中发酵。并不是说这种新的因素的现代化,而是导致了整个文化体系发生了转变,也就是说在这个过程中传统经过了改革,转换成了新的形式为现代所用,其本身就经历了现代化。那我们说西方的普世价值,所谓民主、自由、平等、博爱,这些东西往往在传统中已经存在了,只是被赋予了现代的形式,或者说对传统因素作了现代化的改革。所以说传统和现代是交织在一起的,难舍难分。对整个民族,对整个世界,现代化亦是如此。

我认为全球性的现代化有四个阶段,一、西方文明现代化的过程,现代化是从西方开始。二、西方文明向其他文明传播,或者说其他文明对西方现代化吸收的过程。表现为西化的现象和过程。单西化是一个阶段,过去认为西化就是现代化,只是在某种意义上正确,但对整个中国的现代化来说是不对的。三、西方文明以外的地区的现代化过程,这些文明有着重要的价值,对于传统文明进行改革,形成了其他文明现代化的过程。四、世界各国文明经历过了充分的现代化,然后取长补短,进行融合,形成一个普世性的现代化的过程,或者说形成普世价值的过程。在这个过程中,不论中华文明还是西方文明、印度文明、伊斯兰文明,都是在不同的背景下产生。它可以说是不同的文明体系,不能说哪个文明更高一些,哪个文明更低一些,也很难说哪个文明是标准,哪个文明是歧义的不正常的。我们只能说每一种文明都有它的价值,每一种文明的价值最核心的部分,我认为都是具有普世性的。不管是西方文明,还是东方文明或其他文明,都具有普世性。只是西方早走了一步,中华文明和其他文明的现代化比之晚一些,而文明中具有普世性的东西还没有挖掘出来,我们不能说只是西方有。

如果我们说各种文明都具有普世价值,那么其他文明都要接受普世价值呢?这要根据各个文明的情况。这里我提出“普世价值的抽象语境”。“抽象”这个概念是从冯友兰先生那里得来。他提出对传统文化要抽象继承,不能只继承传统的具体内容,而是抽象继承基本原则。我想对普世价值的引进亦采取抽象的引进。任何一种普世价值,如西方的民主,它是在西方的背景之下产生的。不能照搬,只吸收西方的民主精神。所以,我在普世价值的问题上,是承认有普世价值的。我们需要承认西方的民主是普世价值,如果没有普世价值,那台湾为什么叫中华民国,我们叫人民民主专政?这民主是从哪里来的,我想是从西方来的,不仅中国接受了民主的概念,其他文明如阿拉伯世界也如此。在某种意义上来说,民主制度有着它的内容所在,有着它的价值所在。这是西方的普世价值。那么中国的普世价值在哪里?我在一开始就说到中国是有自己的普世价值的。儒、道、释,是中国两千来的最重要思想体系。那么我们应该如何来总结中国的普世价值呢?应当从最能反映中国人思维方式、思想,应从思想体系、意识形态中寻找。代表中国近两千来思维方式的主要是儒、道、释三教。

中华文明有着五千年的历史,儒道释鼎立之前的两千年有没有一种思想体系来代表中国思想呢?有,就是《周易》。请大家注意《周易》非常重要,是大道之言,可以说是中华民族思想的根源。《周易》这本书也反映了早期的华教的宗教意识形态,里面包含着易,当然也包含着人文主义因素。按着《汉书.艺文志》的说法,《周易》是势立三足,人更三胜。《周易》从伏羲、文王到孔子差不多已流传了三千年,这在世界文明史上亦是独一无二的。我想从易、道、儒、释这四种思想体系,总结出中国人的中华普世价值。对于这四个体系的核心价值是什么?可说是见仁见智,按我粗湹目捶ǎ?吨芤住返钠帐纼r值是“太和”,道家的核心价值是“自然”,儒家的核心价值是“仁义”,佛教的核心价值是“慈悲”。所以我理解的中华核心价值就是“太和”、“自然”、“仁义”、“慈悲”。

我对中华价值做一梳理,“太和”源自《周易.彖传》,宝和、太和、义贞,太和,和大相通,即“大和”。按中国传统的解释,“和”是不同事物的和谐统一,先有不同的事物、因素存在,既而统一在一个整体里面。不同事物在一起才能让万事万物产生发展,在这里面是区别了“和”和“同”。孔子说“君子和而不同”。“和”,用一个通俗的比喻来说,就是在一个花园里面各种颜色的花都有,五彩缤纷,感觉很美。所谓“同”,即整个花园里面只生长了一种花,以人单调。于此,古人早就注意到,和孔子同时的晏婴,吲腼儊聿磉_“和”与“同”。因此,“和”,应该有两个基本含义:一、不同事物的协调;二、不同事物的统一。二者是相互交织在一起,分不开的,不是漠不关心的。刚才我提到的四个中华核心价值在每一个体系中都有体现,并在每一个体系里面的表现地位是不一样的。

为何“太和”代表《周易》的核心价值?《周易》的基本原理是“阴阳”、“八卦”。“阴阳”是最基本的宇宙原理或性质。任何事物都包含这两种性质,这两种性质统一在一起产生了万物,也就是说和宇宙观、宇宙生成力是有关系的。在阴阳体系中,体现了一种宇宙法。在学哲学时候,辩证法的最基本原理是辩证统一,而此是西方的学说观念,却不符合中国。由“太极图“可知,图中阴阳并非对立,亦非一分为二,而是非常融洽在一起,因此,对中国的辩证法来说不是对立统一的,而应当是和谐统一的形式。这是中国人理解的宇宙法则。既然是宇宙法则,那整个宇宙在此都应当有所表现。依我来看,表现在人和物、物和物的和谐。那包括哪些价值呢?正如我们经常说的表现在人和自然的和谐、人和人的和谐、人和自己心灵的和谐,从这个角度来讲。从和谐的角度,太和有两个含义,一和谐,二合一。从人和事物合一、统一的角度来说,有哪些基本的中华核心价值呢?有天人合一、物我合一、主客合一,都是从这里来的。为何在此我强调中华核心价值?因为与西方文明不同,是中华文明的独创。“天人合一”的观念太伟大了。上世纪末,有几个代表性人物冯友兰、钱穆、牟宗三,都认为“天人合一”是中国人最重要的价值。

“自然”,作为道家的核心价值,该如何来理解呢?有人说“自然”,即是“自然而然”,“自己如此”,这些理解对不对呢?大致是正确,但是却不和自然的本义。从字义上来看,“自”,本义为“鼻子”, 段注《说文解字》,说古人有一种观念,认为妇女在怀孕的时候幼儿最早形成是鼻子,然后才是口和耳朵等,因此,“自”被引申为开始。“然”,在先秦用的比较多,嫣然、困然,即什么什么的样子。因此,自然就是当初的样子、开始的样子、本来的样子。那为何用它来代表道家的道德核心价值呢?老子曾说:人法地,地法天,天法道,道法自然。自然是最重要的,最核心的,可以说是道的本性。道以自然为法,当然是最核心的!什么是自然,就是本来的样子、自然的样子。它完全是一种形式,老子为我们提供的架式不是具体的内容而是一种形式,这种形式指示的是本来的状态。后来为其他哲学家所发展,孟子的自然说就是从老子这里来。在孟子看来,人本来的样子,人之初,为善。但是孟子和老子不同之处在于,孟子赋予它一种内容。本来的样子,是一种样子,是一种形式,而这种形式是什么呢?孟子说是“善”。“自然”这个概念影响很大。老子之后为庄子,庄子最核心的概念是“逍遥”,《逍遥游》一篇代表了庄子思想的宗旨。“逍遥”是一种绝对的精神自由的状态。庄子的“逍遥”和老子的“自然”有什么关联呢?庄子追求的是精神的自然状态,每一个人本来是自由的。他把“自然”的概念局限在人的精神状态中、人的心灵状态,从这个角度来说人是什么样子,人的本来是什么样子。

这便牵涉到普世价值的问题,民主、自由,是从西方发展出来的普世价值。那我们有没有自由呢!我想中国人的自由观念也是一种十分重要的观念。中国人的自由和西方人的自由是不一样的。西方的自由是一种外在、个体化的过程,强调个体之间的关系。作为一个个体,我是自由的,我有政治自由、言论自由、经济自由。它的立足点是人与人之间的关系、人与社会之间的关系,强调的是个体之间的关系。那中国人的自由是什么?庄子的思想最能代表中国人的自由了。孔子说,“从心所欲不逾矩”,这就是中国人的自由,强调的是一种精神自由,另一种层面上的自由。

“仁”这一概念,在孔子之前已有,孔子以前指一种美德,一种美好的行为,没有更深刻的内容。正如大家所了解,“仁”的概念是孔子创造的。过去研究孔子,一直谈论孔子思想的核心是什么。有人说是“仁”,有人说是“礼”,有人说是“中庸”。我认为这种研究过于平面化,一个人的思想有一个发展变化的过程。对孔子思想的发展应分为三个阶段。一、以“礼”为核心的教化思想。“礼”,即为《周礼》,是讲他如何来挽救这个时代的。他的思维方式和我们一样,我们现在面临着各种道德沦丧问题,从中央到地方,都在弘扬传统,从传统中寻找方法、救世的途径。孔子当时亦是这样想的。孔子时代,礼崩乐坏和我们这个时代差不多,想振兴传统。他的传统是什么,就是周礼,就是上述所提的自觉的人文主义,所以孔子早年一直致力于继承和弘扬周礼。但是为什么当今我们提倡“八荣八耻”,这个有多大作用呢,为什么它不能深入人心呢,从领导到普通民众想没有想过这个问题。但孔子就想过这样的问题,周礼这么好,为什么人们不能接受,不能深入人心。它发现礼只是一外在的规定,硬性的规定,没有一个心理基础。孔子说,实际上“礼”是有心理基础的,有一个心理根据在里面。你不这样做,你就不安,这个心理基础就是“仁”,所以说“仁学”是孔子中年提出的。为何说是孔子中年提出的?大家都读过《论语》,和孔子讨论仁的这些弟子,基本上都是孔子中年以后的学生,这就基本证明了仁学是孔子中年提出的,为“礼”找到的根据。“仁”是孔子的一种创造。孔子是述而不作的,如果说仁是孔子的创造,是否不应该这样说。我想我们不能局限于孔子的一句话,我们知道一个人的思想是发展变化的。可认为“礼”非常重要的时候,想不到将来还是要发展,还有创造,所以用周礼就可以了。或如现在有些人认为的我们就用传统文化就行了,把传统文化搞好就行了,很多人可能都这样想,可能孔子在早年也是这么想,但是到了中年以后他的“作”就是创立的“仁学”。

“仁”简单地来说,用孔子的定义就是爱人,表现为“已所不欲,勿施于人”,或者从另外一个角度,为“基于立而立人,基于达而达人”,这是“仁”的基本内涵。从内容和表现形式来看,它有三个层面,一、对自我生命的珍惜和热爱。过去就“仁”这个概念,人二为仁,即人和人之间有一定关系。孔子说殷有三人焉,杀身以成仁,这不仅涉及到人际关系,还有对自我的一种约束。对于“人二为仁”这种说法,很早就引起怀疑,因为这种说法无法表达对仁的表述,殷有三人并不是说爱那个人,而是不愿和殷周王合作,感觉是对自身生命的一种侮辱,为了保全自己的生命。请大家注意,我们一提到生命,就是要活着,指代我们的肉体。在古人看来不是这样,比人的更重要的是人的精神生命。从《左传》中可以看到古人很容易死,在面临着正义选择的时候,他们轻易地舍弃肉体,不活了,以保全对“义”的追求,保全对精神家园的追求。他们有高于自己生理生生命的追求,所以“仁”是对自我生命的热爱和珍惜;二、对父母、兄弟,血缘至亲的关爱。曾子曰,孝悌者,人之本也。孝悌是人的根本;三、博施于礼而能济众,是对广大众生的热爱。所以儒家是推己及人的,是一种自然主义的仁爱观,不是一种博爱,有条件的兼爱。比如我们听说某某人的父母去世,而在经历过自己父母去世,由之引起的心理共鸣,并把这种心推广到别人,这就是中国儒家的推己及人的。

义者,宜也。就是应该怎么样。孟子和告子谈论“仁义”内外问题。孟子说仁义礼智都是内在的,恻隐之心都是从内心发出的。告子说仁是内的,义是外的。我觉得告子的说法更符合事实。仁是爱人,是内心的一种体验。那“义”呢,不管我想这样做也好,不想这样做也好,这是一个外在的标准,我想仁内义外至少符合孔子的思想。为何孔子会提出仁呢?宰我和孔子讨论三年之丧。宰我说三年之丧时间太长,孔子就问你父母去世你不守丧三年,你穿的很好,吃的很好,你心安吗?如果你心安就是不仁。所以仁是一种自觉地心理要求,我为什么要实行礼呢?我必须这样,这样做我才心安。义可能我不想这样做,但是我必须这样做,这是一种外在的要求。这便是“仁内义外”。

对于孔子学《易》的问题,很多学者都在怀疑,例如著名的学者,如冯友兰说孔子没有研究过周易,说孔子早年和晚年的学术思想变化太大了。然而,冯友兰先生自己从早年、中年到晚年思想变化也是很大,孔子的思想不是一个平面,所以我们不能机械地来理解孔子。

儒家的核心价值,一个影响深远的就是董仲舒的“三纲五常”,董仲舒认为三纲五常便是儒家的核心价值。而今人认为五常,仁义礼智信,是我们应该继承的,而三纲是我们要抛弃的。那我们如何它评价?通过研究,考察了三纲五常这一学说的形成过程。过去儒者在总结儒家核心价值观的时候,有两种思路:一为道德范畴。孔子时期祖述尧舜,宪章文武。而祖述尧舜,认为儒学的源头是从尧舜发展而来的。那尧舜的核心价值是什么呢?就是“孝”。孟子就说了尧舜之道在于孝。宪章文武,是以周初文王、武王为代表的人文主义,这时期的核心价值是“礼”,礼其实是对孝的一种扩大。“孝”是对父母的一种亲情,“礼”是一种更广泛的规定。到孔子时,“仁”和“礼”便是孔子的最核心的价值。周易是一种宇宙观,它为仁和义提供了一种形而上学的基础,但是周易本身不是一种价值,实际上它所论证的是仁和礼。到了战国时期,儒学繁盛,不同儒家提出不同的价值观。如孟子提出四端、五行等,都是对儒家核心价值观的一种总结。到了董仲舒提出仁义礼智信五常。这是一种思路。

另外,就是人文关系,就是从人际关系来探讨、追求核心价值。孔子提出君君、臣臣、父父、子子,这是一种人文关系,那君臣关系应该是什么样的?他说“君事臣以礼,臣事君以忠”。这里边的“事”,是使唤、使用,臣对君是一种事,服务,就是说君和臣之间是不一样的。战国时期,儒家也有类似的表达。董仲舒的三纲到底和孔子说“君事臣以礼,臣事君以忠”有没有区别呢?然而,我查了董仲舒的书,发现和孔子所说的是一样的。所谓的“纲”说的就是以什么为主,只是主次关系,只是分工不同,这里边不涉及对人格的不尊重,至于后人对三纲误用,那是后人的事。我认为董仲舒不应该为历史负责。那三纲有没有道理呢?在一个国家的政治关系中,君主占据着主导地位,百姓处于顺从、服从的次要地位,这是必然的。那在父子关系上也是这样的。现在有人讲父子关系是朋友关系,那你如何去教育他,小孩子在是非上是缺乏辨别能人的,需要做父母的去教育他。如果你和孩子处于完全平等,那文化怎么去发展,孩子如何去教育,难道父为子纲有问题吗?

佛教的核心价值是“慈悲”。 《大智度论》:“大慈,与一切众生乐;大悲,拔一切众生苦。”意思说消除人的痛苦,给人带来快乐,这样的一种情怀。为什么说中华价值带有普世性呢?我们知道中国哲学与西方哲学最大不同就是人性论。中国哲学要建立的形而上学是为人性建立的。为什么有这样的人性,为了证明性善,我们提供一套天道论,一切关于政治、经济、伦理等各种具体的理论又是从人性得到。所以说人性论是中国哲学的核心和基础。人性论在西方的地位和基础远远不如在中国哲学地位高。所以我刚谈的这些都是有人性论的根据存在。

那我们可否认为中国的普世价值和西方的普世价值处于平等的地位?普世价值是在全球化的背景下提出的。事实上,全球化的问题在中国早就实现了。在一开始的时候,我们不知道有什么欧洲文明、非洲文明等等,更不用说美洲了。在中国这片土地上,这是一个世界,这个世界是天下,天下就相当现在的全球,所以在古代我们早就实现了天下一体化,实际上也就是实现了全球化的过程。在经济、政治上统一始于秦始皇。统一以后,中国文明是一种什么情况呢?道家、儒家、法家等等百家学说,在先秦时期都是地方文明,在统一之后进入了全球化。在这普世文明当中,先秦诸子各家它所扮演的地位和角色是不一样的。我们说法家,在政治中起到了很大的作用。道家在精神领地,如修身养性、文学艺术中发挥了重要的作用。儒家,在社会伦理中发挥作用。我想,这对目前探讨全球化和普世价值也是非常重要的。众所周知,文化大致可以分为三个层面,一、精神文化;二、制度文化;三、物质文化。依我的理解,西方的普世价值基本上属于制度层面。民主主要是一种制度,自由需要民主制度来保障。刚才谈到中华价值的四个方面主要是在精神层面上。通过对各种文明的比较,各个文明都有自己的优势,并不是说在任何领域都是平等的,发展的差不多的,齐头并进的。西方文明的特点在哪里呢,在于它的物质文明,然后制度文明表现在民主方面,也是有一定优势。中华文明的价值表现在精神领域。依我的理解,在精神文化创造性上,任何一个民族都没有达到中华文明的程度。所以,在精神领域,中华民族是最高超的。我想这一点,应该是毫无疑问的。在近代世界全球化中,中华文明的特点应该显示在它的精神领域。虽然中华文明和西方文明不在同一个层面上,但是二者是互补的。

涉及制度问题,我想多谈谈。丘吉尔曾说过民主是最不坏的政治。其意思是说,不是最好的,只是在现实当中没有比之更好的。既然民主不是理想的政治,有没有可能提出一种比民主更好的政治制度,这也是最近几年我一直思考的问题。民主有着它自身的缺陷。有没有可能把它分为三个层面:一制度层面,西方的民主政治与中国的精英政治都有优势。中国古代的精英政治为西方很多学者所仰慕。在政治层面上,应该是西方的民主政治与中国的传统的精英政治结合在一起,兼顾一种平衡,从而实现这种理想的政治体制;二、在执政者的素质,应当更多地吸收儒家政治思想。对于儒家来说,政治作为表率,去纠正别人不正确的方面,这就是“正”。领导者、从政者本身就是一个榜样,如果现在这些从政者都像孔子那样,各级领导都有那么高的修养,这个社会还会那么腐败吗?所以从政者得素质主要靠儒家思想;三、政治技巧,应更多地借鉴道家的思想,道家讲顺其自然、无为而治的原则,是非常重要。所以这三个层面是,中国的精英政治与西方的民主结合在一起,从政者的素质要靠儒家思想,政治技巧要靠道家思想,这是我对比更好民主的一种追求和探讨。

中华价值对未来世界起到什么作用,前景怎样,对人类能做出什么样的贡献?这必然要涉及一个宏大的问题。近几年学着经常讨论“第二个轴心期”的问题。第一轴心期,可能大家不陌生,是由德国学着雅斯贝尔斯提出来,他指公元前800年—公元前500,在中国、印度、西方不同地方同一时间产生的一种文明突破。在全球化背景下,会不会存在第二个轴心期?这是很多学者关心的问题。有些学者认为第二个轴心期的特点是科学技术,周伟明认为是民主政治、市场经济,我对此持怀疑态度。雅斯贝尔斯把人类历史分为四个阶段,一、人类刚刚诞生,即史前时代,普罗米修思时代;二、古代文明的建立,像中国夏、商、周;三、轴心期;四、科技时代。这个时代是不是轴心期,亚瑟贝尔斯并不承认。他认为整个历史有两次大呼吸,第一次是从第一个阶段经过文明的第二个阶段,然后达到轴心期,他认为这是整个人类文明时代的第一次呼吸。第二次呼吸,认为是从现在的时代,从科技时代发展到未来,又形成了第二个轴心期,也就是说还没有到达轴心期,只是还处在科技时代。从亚瑟贝尔斯的分期来看,我认为人类历史又分为五个阶段,一、史前期;二、古典文明;三、轴心期;四、科技时代;五、第二个轴心期。这里面经过了四次转折,从史前文明到古典文明是一个转折。雅斯贝尔斯曾提出工具的突破和精神的突破,认为轴心时代是一个精神的突破,第二个轴心时代也是精神突破。如果第二个轴心时代也是精神的突破,那么刚才我罗列的这些,象现代化、科学技术、市场制度、民主政治,这些都是对第二个轴心期的误会。因为所有的这一切,都不属于精神突破。从史前到古代文明的转折,在我的理念中,只是属于工具的突破,或者是量变。从古代文明到轴心期,是精神突破,轴心时代为我们提供的是一种精神打探,无论儒家、道家等对中国来说,还是西方的民主,都属于精神的突破。然后从轴心时代到科技时代,是工具突破,也就是说现在还处于工具突破的阶段。从科技时代到第二个轴心期,又是精神突破,那第二个轴心期也就是精神突破。那如何突破呢?这是我思考的问题,我认为这个问题和现在是有关联的,和我们讨论的问题是有关的。在精神领域中,中国是最发达的,西方是比不上的。西方的精神领域主要是宗教,它的信仰形式不是人文信仰而是宗教信仰,但西方的宗教为我们的工具所突破,为我们的科学技术证伪。西方国家在进入现代以来,从达尔文提出进化论以来,它整个是在走下坡路的,相信宗教的人越来越少,因为它不符合我们的常识,不符合对现在世界的看法,所以宗教的信仰是越来越衰弱。但是,人是一种精神的存在,人不可一日无信仰,所以那些说自己无信仰的人,我不知道他们是如何作为一个人来去生活。人一定要有自己的信仰。然而宗教信仰已为科学技术所否定、推翻,那如何来重建我们的信仰。我想,重建中华民族的人文信仰,将是未来信仰里面的一个增长点。所以我的结论是这样,以人文信仰见长的有着丰厚相关资源的中华文明复兴将开启第二个轴心时代。

学生提问:

S:有一句话没有看懂,“天聪明自我民聪明,天明畏自我民明畏”,您能解释一下吗?

郭沂教授:这是尚书里面的一句话,也为儒家所重视。天反映了民意,民意也是天意的一种反映。天的视听是来看百姓的愿望,百姓的意愿表现为一种天意。也就说天意是一种民意的根据,不但是价值的根据,也是意识发展的一种趋向,是民意的反映。

S:的确,今天您讲到的中国人的信仰,以我的亲身经历和体验,现在中国人至少我周围的人是缺失信仰。因此,我最关心的是怎样来培养我们的信仰?

郭沂教授:这是个很有现实的问题,一个比较有效的途径,就是读经典,回到经典中去。中国人的信仰,中华文明的核心价值体现在易、儒、释、道,这四个思想体系中。这个中华信仰不是一天两天建立的。请大家注意这样一个现象,从世界上的各个民族来看,比如游牧民族,它的文化积累很浅,因为它是变动不居的,它来不及稳定下来,来不及积累,然后就要搬家,相对来说象中国始终是一种定居的状态,这就给文化的积累提供了条件,所以对人性、对信仰的追求,或者说对价值的追求是不断的发展的。如孔子所说,人能弘道,就是说道,是由一代代人弘扬的,所以我们的传统经过几千年的积累。如果我们抛弃传统,重建信仰,靠什么,靠我们重新来积累它,靠自己去想,是不切实际的,完全不可能的。所以我们要回到经典,去真正地同情地理解我们的经典,看古人是如何来表达自己的思想、人生态度。我想这是非常重要的。读经典,对于民众来说,重视民族传统,使得民众的需要。但是经典离我们很远,我们能理解它吗?这便提出了学者的责任,现在有许多关于古籍的重新整理、翻译,当然这很好,但是不是根本解决问题的方式。我们看朱熹《四书集注》,它为什么流行了好几百年,因为它有着自己的思想,就是说他作为哲学家,用自己的思想来实现对经典的诠释。所以,从学者的角度,我认为应该为民众提供一套哲学。虽然我没有能力来建立这样一套哲学,但是我感觉中国现在太需要哲学了。中华民族是一个哲学的民族,历代涌现出众多的哲学名家。现在我亦常常听到某某著名哲学家,这让我很吃惊,因为哲学家最基本的标志是有一套哲学体系,哲学最核心的部分是形而上学,至少有一套形而上学的体系,你才能可以成为一个哲学家。而这个哲学体系又是非常高深的,又为人所接受的,那可以成为著名的哲学家。从这个标准来看恐怕还没有几个人可以成为哲学家。所以,我是希望能建立一套哲学,算是抛砖引玉。虽然自己无能为力,但是需要有人来做这件事,多年以来也一直在做这件事。曾经写了一篇很长的文章,投到《哲学研究》不给发,说非学术原因,异于马克思主义的另外的一种哲学,会对意识形态有所冲击。后来这篇文章翻译成英文,在德国哲学年鉴上发表。去年德国哲学界召开国际讨论会,讨论我这篇文章,然后我写了一个提纲在国内发表。《道哲学,重建中国哲学的新尝试》,这是一个提纲性东西,我希望大家可以看看。我们需要新的哲学来去阐释传统经典,让普通民众去理解传统,然后在这个基础上才可以建立一种新的信仰。

【附】海报

中华文化,源远流长。本体宇宙,合二而一。儒风淳实,释老玄幽。三教会通,三谛圆融。绵延赓续,蔚为大宗。风云际会,飘零不彰……面对现代化所带来的信仰危机,无数学人殚精竭智,冥心潜索,承仁弘道,度己度人,践行着中华文化复兴的伟大使命。让我们走进《儒藏》论坛,一起聆听中国社会科学院 郭沂 教授为我们解读中国人的信仰,敬请期待!

讲座题目:中国人的信仰

郭 沂,男,1962年生,山东临沂人,历史学硕士,哲学博士。现任中国社会科学院哲学研究所研究员、研究生院教授,尼山圣源书院副院长兼学术委员会主任,国际儒学联合会理事兼学术委员会副主任,中国孔子基金会学术委员,中国人民大学孔子研究院学术委员,中国政法大学等校兼职教授。曾任德国科隆大学客座教授,韩国首尔大学访问教授,美国哈佛大学访问学者,中美富布莱特研究学者,美国威斯康辛大学荣誉研究员,中国孔子基金会副秘书长。曾应邀赴美国哈佛大学、威斯康星大学、达慕思大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、韩国首尔大学、翰林大学、忠北大学、西江大学、德国科隆大学、慕尼黑大学、爱尔兰科克大学、意大利威尼斯大学、帕尔马大学、瑞士苏黎世大学讲学。

郭 沂,男,1962年生,山东临沂人,历史学硕士,哲学博士。现任中国社会科学院哲学研究所研究员、研究生院教授,尼山圣源书院副院长兼学术委员会主任,国际儒学联合会理事兼学术委员会副主任,中国孔子基金会学术委员,中国人民大学孔子研究院学术委员,中国政法大学等校兼职教授。曾任德国科隆大学客座教授,韩国首尔大学访问教授,美国哈佛大学访问学者,中美富布莱特研究学者,美国威斯康辛大学荣誉研究员,中国孔子基金会副秘书长。曾应邀赴美国哈佛大学、威斯康星大学、达慕思大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学、加州大学伯克利分校、韩国首尔大学、翰林大学、忠北大学、西江大学、德国科隆大学、慕尼黑大学、爱尔兰科克大学、意大利威尼斯大学、帕尔马大学、瑞士苏黎世大学讲学。

研究领域为儒家哲学、道家哲学、先秦典籍、出土文献、中国哲学的重建。着有《郭店竹简与先秦学术思想》、《孔子集语校补》等书,在《光明日报》、《新华文摘》、《周易研究》、《哲学研究》等重要期刊发表论文九十余篇。

主 讲 人:郭 沂 教授

主持嘉宾:杨世文 教授

讲座时间:2012年5月22日(周二)早上9:30—11:30

讲座地点:(望江校区)研究生院1—102

回味经典,领略国学大师风采,尽在《儒藏》论坛系列讲座

主办单位:四川大学国际儒学研究院

承办单位:四川大学历史文化学院古籍所