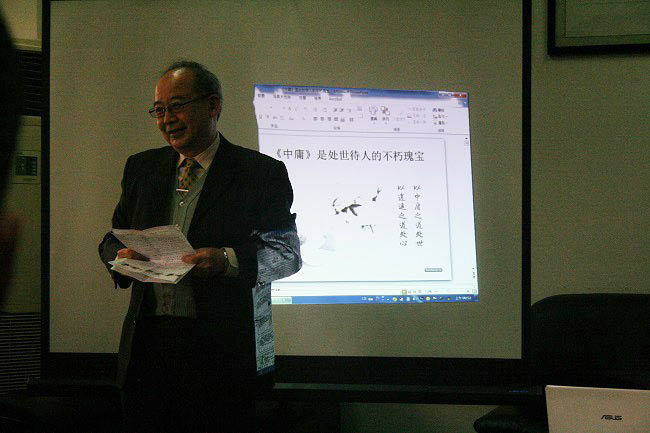

2015年1月11日上午,在文科楼古籍所会议室由朱荣智教授给我们带来了儒藏论坛系列学术讲座第128期讲座,这也是他此次访川的第二场讲座。本期主题为《< 中庸>是处世待人的不朽瑰宝》,主持人为四川大学古籍研究所特聘教授詹海云先生。本场讲座虽然在川大校内举行,但依旧有众多社会人士慕名而来,其中包括学生家长、高中老师、国学爱好者等等,气氛十分热烈。

每一个历久不衰的伟大民族,都有其文化的特色和值得骄傲的民族精神,我们中华民族所赖以生存的精神依据,就是以孔孟思想为核心的儒家文化。英国学者李约瑟在所著《中国之科学与文明》一书中,认为中国数千年来,虽有朝代的转换,外族的侵略,内乱的频兴,但是社 会的基本形式是相对永恒的,这完全因为中华文化有稳固性,有其超越的特质,有其深厚的基础。李约瑟先生所谓“深厚基础”,就是孔孟儒家思想。

《中庸》原是《礼记》第三十一篇,汉儒着《中庸说》二篇,梁武帝撰《中庸讲疏》一卷,修《私记制旨中庸义》五卷。广加阐扬,朱子取《中庸》与《大学》、《论语》、《孟子》合成《四书》之后,成为元代以后科举考试命题的钦定用书。这部书所以命名为《中庸》,汉儒郑玄说:“名曰中庸者,以其记中和之为用也”。庸,用也。(《礼记正义》引《三礼目录》)。宋儒程颐说:“不偏之谓中,不易之谓庸;中者天下之正道,庸者天下之定理”。(见朱子《中庸章句》)朱子则认为“中者,不偏不倚,无过无不及之名,庸,平常也。”(见朱子《中庸章句》)。何谓“中庸”?东汉许慎《说文解字》:“中,从口,丨,上下通也。”口像四方之界,通于上下,平分左右,我国自古自称“中国”,“中邦”,“中土”,谓居处天下四方之中心,而称四方之族为西戎、东夷、南蛮、北狄。“庸”字的本义,许慎《说文解字》:“庸,用也,从用,从庚,庚,更事也。”庸字在《中庸》一书里,与中字边用者居多,未连用者,只见于第十三章:“庸德之行,庸言之谨。”郑玄注:“庸,犹常也。言德常行也,言常谨也。”孔颖达《正义》:“庸常也。从始至末,常言之信实,常行之谨慎。”

《中庸》一书的内容,包含甚广,朱子《中庸章句》引程子的说法,说:“此篇乃孔门传授心法,子思恐其久而差也,故笔之于书以授孟子。其书始言一理,中散为万事,末复合为一理。放之则弥六合,卷之则退藏于密,其味无穷,皆实学也。”所谓“始言一理”,是指首章的“一篇之体要”,的谓“中散为万事,是指第二章至第二十章前半的论有关修身、为政的事情,而所谓“末复合为一理”,则是指第二十章后半至篇末以诚“一以贯之”的道理。

而在处世待人上《中庸》给我们那些启示呢?

(一)以诚律己

一个人立身处世,最重要的修养,就是“诚”。诚是统摄众德之源,所以,诚为真,诚为正,诚为勤,诚为朴,诚实尽己之性、尽人之性、尽物之性。许慎《说文解字》:“诚”,信也,从言诚声。诚是诚信、真心、实在,不夸张、不虚伪。佛家不打诳语,就是讲话要求真实无伪,不虚矫、不狂妄。

(二)以恕待人

《中庸》第13章:“忠恕违道不远,施诸己而不愿,亦勿施于人。君子之道四,丘未能一焉。所求乎子以事父,未能也;所求乎臣以事君,未能也;所求乎弟以事兄,未能也;所求乎朋友先施之,未能也。”恕,如心也,将心比心的意思。

(三)以中处事

《中庸》第一章:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”喜怒哀乐的感情,在心中没有发动前,叫做中;发动以后都合乎节度,叫做和。中是天下事物的本性,和是天下事物共尊的大道,能够达到中合的地步,天地便可要居正位,万物便可顺遂生长。

(四)以爱待物

爱是信心,爱是力量,爱是人与人之间的坦诚相待;爱是生命迸发出来的熊熊烈火。因为有爱,人生才显得光彩亮丽。

(五)以顺应天

所谓天,一般指自然造化,上天创造天地万物,诚如《老子》第10章所说:“生之,畜之,生而不有,为了不恃,长而不宰,是谓玄德。”天地万物的创生,是自然而然的运作,而不是刻意勉强。“天无私覆,地无私载”天道自然,不偏不私。天道值得我们学习的地方就是自然无为而无不为,大公无私,功成不居。

《中庸》的价值,一方面它是中华文化的源头活水,一方面它是儒家思想的核心价值,同时也是我们待人处事的不朽瑰宝,也是刚柔并济的人生态度和成已成物的人生理想。其实,做到中庸的精神并不会太难,我们每个人只要用心、只要努力,活在当下,把中庸之道落实在实际的生活里,从饮食起居,待人接物做起,平平实实,就能增进幸福与快乐。